我國各級各類檔案館保存著大量的紙質檔案,據統計,截至2016年年底,各級綜合檔案館保存的檔案有6.5億多卷(件)。由于年代久遠、紙張和字跡多樣以及保管條件不同等原因,造成很多檔案有不同程度的破損。為更好地了解檔案破損程度及破損數量,并深入研究檔案致損原因,有針對性地制定修復計劃和科學開展修復工作,國家檔案局組織制定《紙質檔案搶救與修復規范 第1部分:破損等級的劃分》(以下簡稱“破損標準”)(DA/T 64.1—2017),并于2018年1月1日作為中華人民共和國檔案行業標準頒布實施。“破損標準”的實施將為科學評定檔案破損等級、全面了解館藏檔案保存現狀、有序開展檔案搶救修復工作提供依據。

制定意義

我國多數綜合檔案館普遍存在檔案破損量大、破損程度復雜、修復人員短缺、修復速度趕不上檔案破損速度等問題。問題由來已久,可培養修復人員非一朝一夕,檔案修復不能趕速度,這種較為普遍的矛盾不能在短時間得到解決,唯一可行的方法是按照檔案破損程度定級,分輕重緩急,突出重點和有選擇地進行搶救和修復,將有限的力量用在最需要搶救的檔案修復上。

確定修復順序和修復方法是制定檔案搶救策略和計劃首先要考慮的問題。多數紙質檔案破損是由于年代久遠發生老化,外觀呈現的老化特征多為內部結構或成分發生改變。較為準確地判斷檔案搶救時間,不但要了解紙張外在破損狀態,同時要檢測紙張內部變化情況。如太早搶救有過早干預之嫌,浪費人力、物力、財力;如錯過搶救最佳時機,則影響搶救效果,嚴重的話可能無法恢復原貌。例如民國檔案搶救時間的確定,民國檔案紙張酸化現象較為普遍,酸化表征是紙張發黃、發脆,內部變化是氫離子濃度增加。一般情況下,紙張pH降到6.5,即輕度破損,就要密切關注檔案變化;若紙張pH快速下降到小于6.2,即可考慮去酸處理,以抑制紙張酸化情況,從而緩解紙張性能的下降。當紙張pH≤4.0,紙張一觸即碎,嚴重的話會成粉末狀,這樣就失去了檔案搶救的最佳機會,修復的難度系數陡然增高,恢復原貌的幾率也同時降低。因此,民國檔案搶救不能晚于紙張pH≤4.0時。

“破損標準”將檔案破損狀況分為4級,破損最為嚴重的為特殘破損,理應進行優先搶救,輕度破損可以暫緩修復。除此因素外,檔案搶救順序需要根據各單位具體情況,綜合考慮檔案價值、獨特性、社會利用等因素,確定搶救先后順序。檔案破損等級的劃分是一項復雜、細致的工作,要對檔案破損狀態有較為全面的了解和分析判斷。主觀、客觀相結合,尤其是主觀判斷,應盡可能符合客觀現實,依據定性分析和定量測試,以便制定科學的等級劃分。為便于“破損標準”的應用,應盡可能依據量化指標確定破損等級。

制定依據

“破損標準”是遵循《標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫》(GB/T 1.1- 2009)編制的,包括前言、引言、正文和參考文獻4個部分。“破損標準”的正文部分包括適用范圍、規范性引用文件、術語及標準的所有條款。在編制過程中,“破損標準”主要參照已經頒布的、與紙質檔案搶救和修復相關的國際標準、國家標準、行業標準、指南及近年來出臺的有關檔案管理辦法等政策文件,參考與紙質檔案、古籍、文物保護修復相關的問題研究及紙質檔案破損自身特點。“破損標準”引用的其他相關標準有:《古籍修復技術規范與質量要求》(GB/T 21712—2008)、《檔案修裱技術規范》(DA/T 25—2000)、《檔案工作基本術語》(DA/T 1—2000)和《古籍特藏破損定級標準》(WH/T 22—2006)。考慮到檔案破損情況復雜,“破損標準”涉及的術語要體現檔案特色、紙張特點,如字跡洇化擴散、字跡褪色、字跡酸蝕等術語。“字跡”屬于檔案制成材料之一,如果紙張完好,字跡出現破損,則在檔案搶救范圍之列,而《古籍特藏破損定級標準》未將“字跡”納入其中。《檔案工作基本術語》和《檔案修裱技術規范》中規定的術語和定義適用于“破損標準”。

紙張定損時應盡可能涵蓋所有破損狀況,盡量做到描述簡單、明了,同時語言表達要準確、到位,符合實際情況。檔案修復人員的專業水平、綜合素質以及對紙質檔案破損的理解程度是決定此項工作開展及開展效果的主要因素。專業水平是指檔案修復人員對檔案形成紙張、字跡等有一定了解,并掌握一定檢測技術,對修復工作有一定經驗,了解紙張各種病害特點。綜合素質是指檔案修復人員對檔案管理工作、保護工作及修復工作性質、內容等的綜合理解和掌握。“破損標準”針對破損檔案進行定級,規定了劃分紙質檔案破損等級的方法,目的是建立有效的檔案分級保護機制,為制定修復保護計劃提供參考數據,對科學保護檔案,集中力量搶救、修復破損或瀕危檔案具有重要意義。

主要內容

館藏檔案中出現的損壞情況主要有:紙張酸化、老化、變色、霉蝕、蟲蛀、粘連、殘缺、撕裂、折痕斷裂、污染、絮化、鼠尿、燒痕、水漬、褶皺、脆化、掉渣和字跡擴散、酸蝕、背透、褪色、變色等,出現比例和損壞程度不盡相同。上述癥狀有單獨出現,也有同時發生,沒有一定規律。“破損標準”將破損檔案劃分為4級:特殘破損、嚴重破損、中度破損和輕度破損。凡屬“破損標準”中病害情況之一者均被列為某一等級。比如pH≤4.0,不用參考其他條款,即可將檔案列為特殘破損。

在選擇紙張病害等級時,“破損標準”主要考慮病害的普遍性、危害程度及發生頻次,沒有將所有病害列入其中,尤其是不經常發生的病害。每一等級判斷依據有9~10條,主要指標有:pH、紙張老化、霉蝕、蟲蛀、粘連、殘缺、污染、字跡擴散、字跡褪色。其中,pH與紙張老化關系最為密切,一般情況下,pH越低,紙張老化速度越快。紙張老化的外在表征是紙張發黃、發脆,內在的表現是機械強度降低,嚴重時紙張成片渣狀。pH可以用儀器測量,數據客觀呈現。按規定,紙質檔案pH可采用無破損酸度測量方法,在檔案紙張上選擇有代表性的3點測量,取其平均值。

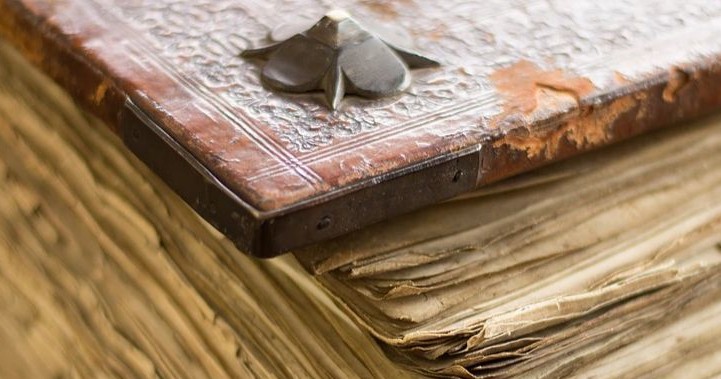

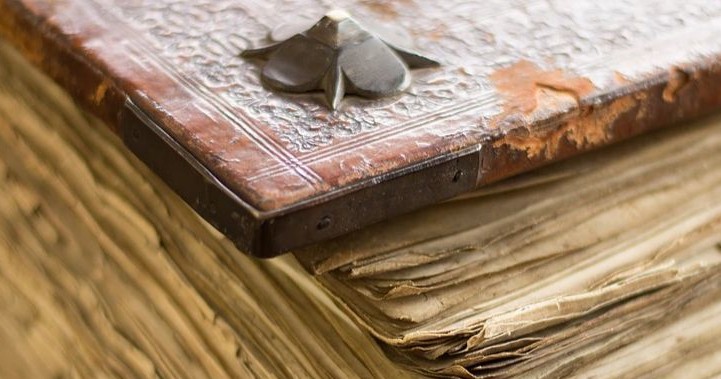

特殘破損檔案

例如,圖中檔案紙張pH≤4.0,機械強度嚴重降低,翻動時出現掉渣、裂口、破碎的現象,破損等級定為特殘破損。

“破損標準”中其他8項破損病害都屬于定性描述性指標,無法測量,很難量化。為了便于開展檔案破損等級劃分,“破損標準”將8項破損指標按百分率來計算,盡可能量化。霉變、蟲蛀、污染、殘缺、粘連等面積計算依據主觀觀察來估計判斷。正常情況下,破損面積>30%和≤5%較容易判斷,即特殘破損和輕度破損較易判斷,但對嚴重破損和中度破損判斷時,較難掌握。因為,破損面積在10%~30%較難掌握。字跡定破損也只能定性描述,帶有一定的主觀性,比如“嚴重影響識讀”“勉強可以識讀”“基本可以識讀”“基本不影響識讀”。每位判斷者的分析判斷都可能有一定誤差,但差異不應很大。為了在實際工作中方便對“破損標準”的理解和應用,特將紙質檔案破損等級與之對應的破損癥狀綜合在一張表格中,一目了然,通過對照此表,即可獲得定損的關鍵信息。

檔案破損等級劃分是開展檔案普查或調查的前提,是一項基礎性工作,在檔案普查中可以對紙張病害準確定位并歸類,同時也為修復方案的制定提供依據。對于輕度破損檔案,紙張性能較好,破損不嚴重,有輕微污染、撕裂等癥狀的,只需要簡單修補、展平、去污即可;對于中度破損檔案,紙張邊緣老化,破損不嚴重,有輕微污染、裝訂線斷損,輕度粘連、字跡洇化擴散等,可采用修補、加固或其他方法進行修復;對于嚴重破損檔案,紙張狀況較差,局部破損嚴重,有脫落現象或局部殘缺、蟲蛀、嚴重粘連,病害在單頁面積達到20%以上,可采用修或補或加固方法;對于特殘檔案,紙張老化、酸化嚴重、糟朽成片,需拼對,粘連成磚,破損面積大于30%的檔案,可采用托裱或修補的方法進行修復。

劃分檔案破損并準確確定等級實際上是對檔案修復人員的一次考驗,要求工作人員熟知檔案裝幀形式和制成材料特性,掌握修復技能,了解檔案工作特點。只有具備這些知識,才能在核查中依據“破損標準”從檔案外觀、表征等因素診斷檔案破損情況、破損類型、破損部位,并確定破損等級。檔案形成時間不同,紙張特點、字跡類型、裝訂形式、破損狀況各有差異,“破損標準”是對劃分破損檔案的共同約定,它強調的是對所有紙質檔案破損普遍情況的劃分依據和方法,考慮到標準制定需保持中立原則,不可能囊括所有問題和特殊情況,因此,在執行“破損標準”的過程中,可以結合實際情況,做適當的調整、補充和完善。

參考文獻

1.張美芳.分級保護與管理:國家重點檔案保管環境最優化的實現方式[J].檔案學通訊,2010(3).

2.馬翀.歷史檔案分級保護體系構建初探[J].檔案學研究,2007(3).

3.湯印華.古籍的破損定級及其分級保護機制研究[J].科技情報開發與經濟,2013(20).

4.羅琳.對《古籍特藏破損定級標準》的實踐:以中國科學院國家科學圖書館為例 [J].圖書情報工作,2007(11).

《紙質檔案搶救與修復規范 第1部分:破損等級的劃分》(DA/T 64.1—2017)經全國檔案工作標準化技術委員會審查通過,并經國家檔案局批準后發布實施。如需閱讀全文,請點擊原文鏈接。